"Un instante después, Mike sintió la mirada, clavada en su propia nuca. Giró súbitamente y, al encontrar los ojos de ella, más azules que nunca, encendidos como los potentes reflectores de un Lincoln ocho cilindros en medio de una tormenta, esbozó su más irresistible sonrisa. Sheilah se puso de pie, sin dejar de mirarlo, y con ambas manos se alisó el vestido, que crujió como una papa frita en el momento de ser masticadas lo que hizo resaltar sus perfectos senos túrgidos y las líneas que delimitaban su excelente figura, de caderas poderosas y unas esbeltas piernas que terminaban en un par de sandalias doradas, si se podía llamar sandalias a esas tiritas de cuero que de alguna manera se las ingeniaban para dejar a la vista sus uñas carmesí. Caminó hacia él con la contundencia de un destróyer en una bahía del Caribe colmada de colegiales. 'Es una lástima, nena', musitó él mientras extraía su 45 de la sobaquera ante la mirada incrédula de ella. Un segundo después, Sheilah parecía un lujoso maniquí maltratado al que le habían pintado un grotesco punto rojo en el medio de la frente".

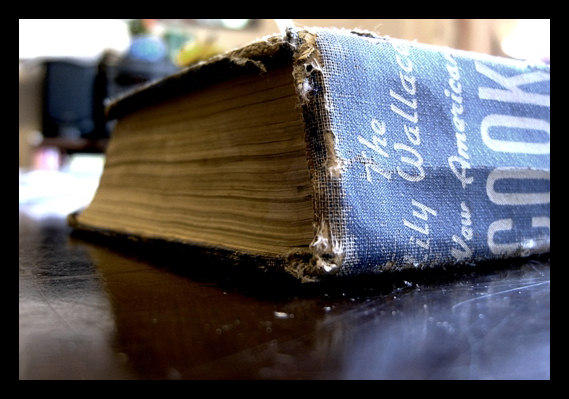

–'Tá madre –dijo el señor Serrano, abandonando el libro a un costado de la cama y poniéndose de pie para apagar el calentador que estaba sobre la mesita, junto al ropero. Dio unos golpecitos al mate, para asentar la yerba, y luego empezó a cebar mientras observaba la pieza de paredes descascaradas, con ese almanaque del año pasado que no se había molestado en cambiar, como único adorno, y volvió a sentarse, en el borde de la cama, dejando la pava junto a sus pies y considerando que el frío no era lo más terrible para un viejo; él tenía sesenta y cuatro años y podía soportarlo perfectamente, mucho mejor que a esa pertinaz, intolerable soledad que parecía envolverlo como una telaraña.

Vivía en esa pieza desde hacía veinte años. Cada mes le costaba más pagar el alquiler, no porque le aumentaron la cuota, sino porque su jubilación se tornaba ostensiblemente impotente en su cotidiana lucha contra la carestía. Tenía un gato al que sólo veía cuando dejaba comida en el balcón, dos malvones, un helecho y un gomero nuevo que le habían traído de Misiones el verano pasado y que, seguramente, no sobreviviría al invierno. Tomaba dos pavas de mate por día, como mínimo, leía el Clarín todas las mañanas, dormía poco, se aburría mucho y odiaba a todos sus vecinos del edificio porque todos lo odiaban a él, quizá porque silbaba permanentemente, quizá porque la gente desprecia o teme a los solitarios.

–Basta de leer, me voy a volver loco –se dijo, y se quedó pensando en su vida, que no le parecía otra cosa que una constante pérdida de tiempo. Todo lo que había hecho era igual a cero. Nada de nada. Y ya no podía echarle la culpa a la dichosa retroactividad que no le pagaban desde hacía por lo menos diez años; no era tonto, sabía que sólo a él le correspondían las culpas, quizá por no haber estudiado ni tenido ambiciones. Pero ni siquiera estaba seguro de eso; a veces recapitulaba su vida, como si hubiera sido una película que se pudiera rebobinar, y, ciertamente, se perdía en elucubraciones, detalles intrascendentes, lagunas de su memoria, rostros difusos, momentos de tristeza y siempre se topaba con una sensación de agobiante soledad.

Quizá por todo eso, desde hacía varios meses (desde una tarde en la que se había despertado luego de una breve siesta, lloroso y aterrado porque en su sueño un agresivamente más joven señor Serrano le había gritado que era un pobre tipo), sólo pensaba en hacer algo grande algún día. Soñaba con cambiar su destino, si lo tenía, si acaso el destino se había ocupado de él. Y lentamente fue decidiendo que llegaría el momento de probarse que no era un pusilánime, que su vida sólo había sido un reiterado desencuentro con las oportunidades de hacer algo grande. Entonces dejaría boquiabierto a más de uno, saldría en los diarios, sería famoso y discutido.

Se puso de pie, sacó del ropero la bufanda y los guantes de lana, se los calzó, salió al balcón y se recostó en la baranda, mirando la calle adoquinada, siete pisos más abajo, mientras consideraba la idea que acababa de concebir. Si bajo por la escalera evito un ascensor delator. Espero que la chica abra la puerta, tranquilamente sentado y sin silbar, y así eludo tocar el timbre. Cuando aparezca me asomo y le digo cualquier cosa; ella no va a sospechar de un viejo manso, de modo que podré acercarme y meterme de prepo en su departamento. Adentro la acorralo y antes que grite le tapo la boca y la estrangulo. Todavía tengo fuerzas. Será sencillo, fácil y nadie sospechará de mi. Y yo estaré orgulloso de mi obra. Los voy a sobrar a todos, ya van a ver.

Terminó de sorber el mate, entró a la pieza, se cebó otro y salió nuevamente, imperturbable, sin importarle la baja temperatura de la mañana ni el viento gélido que le cortaba la cara. Tenía la piel curtida, dura, de hombre que ha pasado toda su vida a la intemperie, castigado por soles y fríos.

Desde que se iniciara, a los quince años, como aprendiz en una carpintería de la calle Victoria, había trabajado sin cesar hasta que se jubiló como oficial de la casa Maple, justo cuando lo consideraban un artista de la garlopa y del escoplo pero se interpuso en su camino aquella sierra que le cortó un par de tendones en el muslo derecho y le produjo esa odiosa renguera que le dolía tanto los días de lluvia y a la que jamás se resignó. Entonces, a los cincuenta y dos años, todavía no conocía la dimensión de su propia soledad; todavía se reunía, por las noches, en el almacén de Gurruchaga y Güemes para jugar al dominó, haciendo pareja con el finado Ortiz, aquel viejito que tenía tantos nietos como pelos en la cabeza, una impecable sonrisa permanente y la sólida convicción de que moriría de un síncope mientras estuviera dormido; todavía pasaba los domingos por el Jardín Botánico, se sentaba en un banco a leer el diario, espiaba a los chicos y a los ancianos que confraternizaban jugando al ajedrez bajo los árboles, y después, al mediodía, comía un sánguiche en alguna pizzería frente a Plaza Italia, caviloso, antes de ir a la cancha para ver a Atlanta y comprobar su incapacidad de emocionarse, de festejar un gol, de lamentar las tan reiteradas derrotas.

"Qué tiempos", solía repetirse, como si el pasado tuviera elementos envidiables , materiales para la nostalgia, alguna mujer –por lo menos– cuyo rostro recordar. Porque en su vida las mujeres no habían ocupado un lugar destacado. Acaso una, Angelita Scorza, la hija del enfermero que vivía en Republiquetas y Superí, lo había embriagado alguna vez hasta tal punto que le juró amor eterno y eterna fidelidad; pero la pasión que en ella despertó un estudiante de medicina de quien ya no se acordaba el nombre denigró sus sentimientos. Angelita se casó, finalmente, con el muchacho, una vez que éste terminó sus estudios, y él se aplicó a las faenas del olvido sin que le costara demasiado, envuelto en sus meditaciones de carpintero hasta que, luego de unos años, el rostro de Angelita se fue convirtiendo en una referencia vaga del viejo barrio, en un simple matiz de su adolescencia. Y ya no hubo mujeres en su vida, salvo alguna que otra prostituta sin cara, de esas que frecuentaban las cercanías de Puente Pacífico y con quienes protagonizaba simulacros de pasión que, después, no hacían otra cosa que ratificar su desamparo, su desarraigo, el inmenso abismo que lo iba separando del mundo.

Al acabarse el agua de la pava, Serrano sintió como una vaharada de calor, una extraña sensación de urgencia que no supo controlar. Nervioso, se alejó de la baranda y penetró en la pieza apenas iluminada por el resplandor de la mañana plomiza, tan típica de julio en Buenos Aires, y contempló, sin conmiseración, esas cuatro paredes sórdidas y húmedas por las que los días pasaban, aterradores, llevándose lo que le quedaba de vida sin que él pudiera resistirse, sin que siquiera lo intentara.

Entonces pensó que, quizá, había llegado el momento. No tenía sentido seguir esperando, y leyendo novelitas policiales de segunda categoría, mientras el tiempo se esfumaba; no podía permitir que sus fuerzas se agotaran ni que se le terminaran de ablandar los músculos que habían desarrollado sus brazos y sus manos después de tantos años de manipular maderas.

Se dirigió al lavatorio y se miró en el espejo, sólo por un segundo, como evitando detenerse en los profundos surcos de la frente, en la palidez de su piel, en la casi tangible vacuidad de su mirada, o acaso simplemente tratando de huir de sus propios ojos, que lo hubieran observado acusadoramente, quizá con sorna también, para indicarle que estaba perdido, que jamás haría algo grande porque sus proyectos, siempre, habían habitado más el campo de los sueños imposibles que los terrenos de la realidad. Se alejó del espejo, disgustado, se encasquetó el viejo y manchado sombrero de fieltro y salió al pasillo, conmovido y asombrado por el odio que sentía.

Luego de comprobar que todas las puertas estaban cerradas, bajó por la escalera sin apuro, luchando por serenarse. En el piso inferior se detuvo, vigilante, pegado a la pared, mirando la puerta de un departamento, dispuesto a esperar. Así estuvo no supo cuánto tiempo, con la mente despejada, tan en blanco como una cucaracha de panadería, hasta que se abrió la puerta y una joven de enormes ojos negros, menuda y perfumada, se asomó al pasillo.

Ella lo miró, extrañada. "Hola, señor Serrano", le dijo, con una breve sonrisa. "Buen día, señorita Aída", contestó él, acercándose un paso, alzando una mano enguantada y sin dejar de mirarla a los ojos. La muchacha cerró la puerta y pasó a su lado, deteniéndose junto a las rejas del ascensor. Apretó el botón y una pequeña luz roja se encendió sobre su dedo. Serrano, súbitamente tembloroso, la observó con los ojos fijos en la mano que ahora tomaba la manija de la puerta acordeonada y empezó a silbar un tenue, atónico soplido entrecortado.

"¿Le pasa algo, señor Serrano?".

"No..., no, m'hija, nada. No pasa nada", dijo él. Se dio vuelta y subió hasta su piso, por la escalera. Antes de abrir la puerta de su departamento supo que era, definitivamente, un pobre tipo. Su sueño de hacer algo grande, algún día, le parecía lejano, inimaginable como la cara de Dios.

de Vidas ejemplares. 1982.